映画『火垂るの墓』についてです。

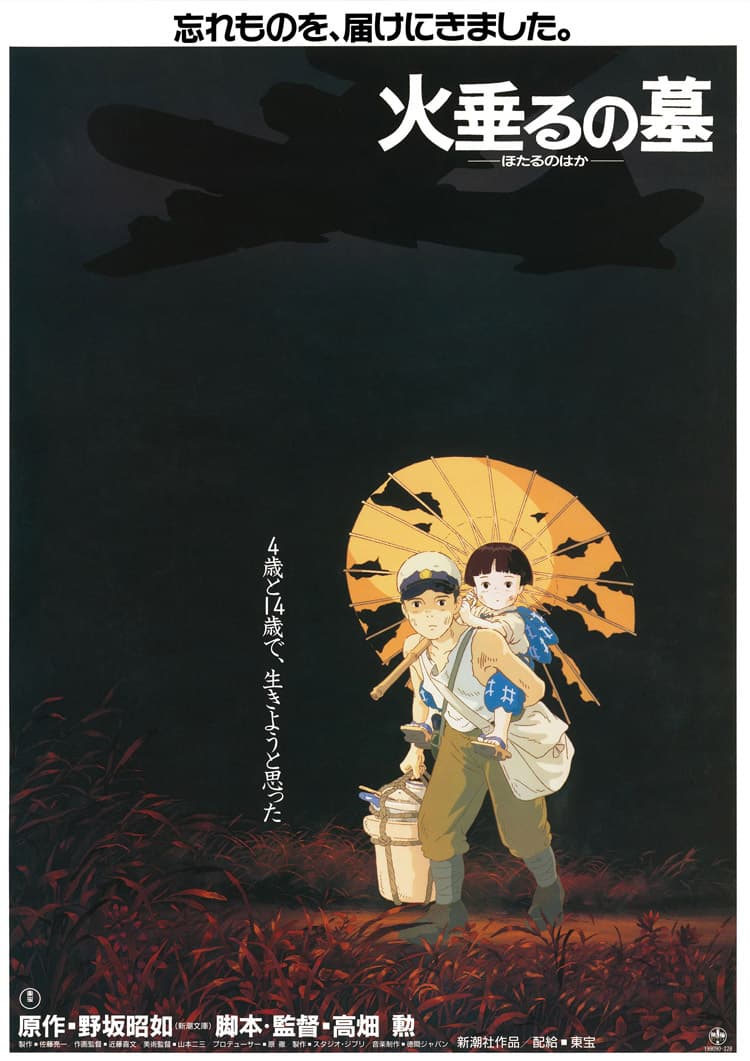

終戦80年を迎えた節目に、金曜ロードショーで放送されました。地上波放送は約7年ぶりです。

空襲に遭い、両親を亡くした幼い兄妹には頼れる大人がおらず、路頭をさまよい、悲劇を迎える悲しい物語です。

本記事では、

「『火垂るの墓』が伝えたいこと・伝えてくれることは?」

「実話?事実との違いは?」

「ジブリ作品ではないの?原作者は誰?」

について考察しご紹介しています。

火垂るの墓│あらすじ(起承転結)

起:太平洋戦争末期、神戸。空襲で街が焼け、母を亡くした14歳の兄・清太と4歳の妹・節子は、親戚の家に身を寄せる。しかし、食糧難と価値観の違いから冷遇され、次第に肩身の狭い思いをするようになる。

承:親戚との生活に耐えられなくなった清太は、節子を連れて壕に移り住む。ふたりは川で遊び、夜には蛍の明かりに慰められながら、つかの間の幸せを味わう。

転:節子は栄養失調で衰弱し、皮膚に斑点が現れる。

戦争による混乱の中で助けは得られず、清太は盗みを働き食べ物を手に入れようと奔走するも、終戦を迎えた頃、節子の体力は限界に近づく。

結:清太の必死の看病もむなしく、節子は息を引き取る。清太は遺骨を抱えて神戸をさまよい、やがて自らも駅で力尽きる。

【火垂るの墓】現代を生きる人々に伝えたいこと・伝えてくれること

映画『火垂るの墓』では、戦争の残酷な真実を通じ、いくつもの大切なこと伝えてくれます。

- 戦争は人間らしさを奪う

- 社会に属することの大切さ

- 犯罪が引き起こされる背景

- 悲劇を繰り返してはならない

- 命の儚さ

伝えたいこと1:戦争下では善人でいられない

戦争下では善人でいられないことを伝えてくれます。

清太の母の死を皮切りにして、親戚のおばさんの兄妹へのあたりがキツくなります。

農家のおじさんに医者、次々と大人たちから容赦なく見捨てられます。

現代の視点からみると、幼い兄妹に手を差し伸べない姿に衝撃を受けますが、戦争下ではこれが現実。

彼らは善人ではありませんが、悪人でもありません。自身や身内を守っているだけなのです。

戦争は人間らしさを奪います。

伝えたいこと2:社会に属することの大切さ

社会に属すること(社会性)の大切さを伝えてくれます。

作者が描こうとしたテーマに、「兄妹の心中・社会的孤立」があります。

節子の死因は栄養失調です。

物語の最後では終戦となっていることから、あのまま親戚のおばさん家に居候していたとすれば兄妹が生き延びていたことが分かります。

親戚のおばさんは嫌味っぽくて意地悪でした。しかし、彼女がそうなったのは、清太の社会性のなさが関係しています。

関連記事:火垂るの墓│おばさんは後悔した?正論?おばさん目線で考察!

仮に清太が、おばさんの機嫌をとるために学校へ行ったり、明るく挨拶をしたり(ありがとう、ただいまなど)、農家のおじさんに忠告されたときに戻る選択をしていたりすれば、食糧を配給されたはず。違う未来があったことでしょう。

伝えたいこと3:犯罪が引き起こされる背景【貧困差・貧困問題】

犯罪の背景に、「貧困問題」があることを伝えてくれます。

人は誰しも犯罪者になりたくてなるわけではありません。戦争下では、たとえ軍人の息子でも犯罪者になりえます。

清太は、助けてくれる大人はいないと悟ると、空襲時を狙って民家に盗みに忍び込むようになります。

最終的には、敵軍の戦闘機を味方と錯覚してしまうほどの極限状態に追い込まれています。

物語のラストには、まるで戦争などなかったように、笑い声をあげる富裕層の豪邸が登場しました。とても奇妙でした。

伝えたいこと4:悲劇を繰り返してはならない【カメラ目線】

彼らの死や苦しみを無駄にしてはならない=戦争の悲劇を繰り返してはならないということを伝えてくれます。

本作は、罪のない幼い兄妹の視点で描かれることで、戦争の愚かさが引き立っています。

「もう、お金も食べ物もない」

と清太が農家のおじさんに訴えるシーンや、ラストに火垂るの光を見つめるシーンは、カメラ目線となっており、

まるでスクリーン越しの観客に訴えかけているようでドキリとさせられます。

監督や原作者は「反戦映画ではない」と対談で伝えていますが、視聴者の立場からすると、やはり“二度と繰り返してはならない悲劇”だと実感せざるをえません。

戦争はあらゆるものを奪います。戦争で得られた唯一のものがあるとすれば「教訓」です。

戦争経験者がなくなりつつある今、戦争の残酷さを伝えてくれる貴重な映画となっています。

伝えたいこと5:命の儚さ

人の命の儚さを伝えてくれます。

「なんで、ほたるすぐ死んでしまうん?」

その節子の印象的な台詞のあとに映る、暗闇をさまよう2匹のほたる。それはまるで清太と節子のようでした。

ほたるは「蛍」と書くのが一般的です。

「火垂る」は、文学的な表現で、火が落ちる様や、戦争・死・儚さを暗示す場合に使われます。

私たちから見たら蛍の一生がほんの一瞬であるように、宇宙からすれば、私たち人間の一生もほんの一瞬。

些細なことで笑顔になることができるふたりの日常は、二度と返ってくることはありません。

関連記事:火垂るの墓│おばさんは後悔した?正論?おばさん目線で考察!

『火垂るの墓』は実話?

『火垂るの墓』は、原作者の実体験をもとにした半自伝的な作品です。

完全な実話ではなく、創作が含まれています。

主な共通点として、

- 原作者と同じ兵庫県神戸市が舞台となっている。

- 両親を亡くし、親戚にひきとられている。

- 妹がいて、1歳のときに栄養失調で失っている。

などがあげられます。

違う点として、

- 原作者の実母は、原作者が赤ちゃんの頃に亡くなっている。

- 原作者は親戚に養子として引き取られており、自身が11歳になるまでその事実を知らなかった。

- 妹はふたりいた(上の妹は病気で他界)。

- 原作者は戦争から生き延びた。

などがあげられます。

『火垂るの墓』はジブリ作品じゃない?

映画『火垂るの墓』はジブリ作品です。

1988年にスタジオジブリにより作られた作品です。公式サイトの作品欄にもそのタイトルはあります

ではなぜ、「ジブリじゃない」と言われるのか。

その主な理由として、以下の点があげられます。

- 『火垂るの墓』の著作権をスタジオジブリがもっていないから:『火垂るの墓』の著作権は新潮社がもっています。

- 宮崎駿監督の作品じゃないから:ジブリ映画=宮崎駿さんというイメージをもつファンも多いかもしれません。本作の監督は高畑勲監督です。

- ジブリ特有のファンタジー色がなく、半自伝的な作品だから。:原作小説『火垂るの墓』は、ジブリのオリジナルではありません

- なぜか『火垂るの墓』だけ再放送されないから:過去7年間放送されない期間があった理由として、視聴率の低迷と重いテーマが要因とされています。

『火垂るの墓』の原作者は誰?

ジブリ映画『火垂るの墓』の原作者は「野坂昭如(のさかあきゆき)」さんという方です。

野坂昭如(1930年10月10日~2015年12月9日 85歳没)さんは、神奈川県鎌倉市出身の小説家・作詞家・歌手・タレント・政治家です。

自身の幼少期に体験した神戸大空襲や妹の死といった戦争の記憶をもとに、小説『火垂るの墓』を発表し、第58回直木賞を受賞しました。

映画『火垂るの墓』を観た感想

おそらく最後の駅の場面では、清太の聴覚だけ生きていて、心ない言葉を聞いて亡くなったんだろうな。

あれだけ食に飢えていたのに、口をつけられることなく痛んだスイカに胸が締め付けられました。

清太が守っていたようで、節子の存在が清太の心を守っていたんだろうと思いました。

なかでも、兄に泳ぎに誘われた節子が「泳いだらお腹減るやん」と言うシーン…。

こんな幼い女の子から出る言葉がコレなのかと、切なくなりますね。

映画冒頭の、ふたりの霊が再会できたのだと思える描写が、せめてもの救いです。

この先も語り継がれること間違いなしの、良作でした。

【火垂るの墓】伝えたいことまとめ

今回はジブリ映画『火垂るの墓』について、以下の点についてまとめてみました。

- 伝えたいことは?…戦争下では善人でいられない、社会に属することの大切さ、貧困問題、命の儚さなど。

- 実話?…実話をもとにした創作。

- ジブリ映画ではないのか?…ジブリ映画。ただ著作権はもっていない。

- 原作者は誰?…野坂昭如さん。

ご参考になりましたら幸いです、

最後までご覧いただきありがとうございました。